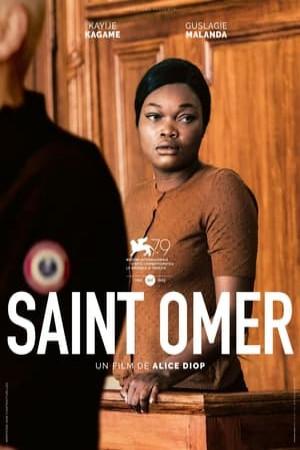

Venezia 79

SAINT OMER (‘123)

di Alice Diop

con Kavije Kagame, Guslagie Malanga, Faith Sahin, Bearkat Akinci, Salih Sigirci

La maternità è un evento biologico: è necessaria la disponibilità dell’inconscio.

Laurence Coly ha ucciso la figlia di quindici mesi lasciandola su una spiaggia e sperando che il mare la portasse via. Ma il mare l’ha lasciata lì e la madre è sotto processo.

Condotta in udienza con le manette ai polsi, Laurence confessa senza esitazione e senza fornire plausibili motivi anche lontanamente validi.

Il tutto sotto l’occhio della madre, del giudice, avvocati e pubblico ministero ma anche di Rama, una scrittrice, alter ego della regista, incinta di un figlio.

Prendendo spunto da un fatto di cronaca, la Diop ricostruisce il procedimento penale svoltosi realmente in Francia nel 2016.

Lunghi piani sequenza, silenzi che si alternano a domande che cercano di comprendere, come quelle del giudice, quelle che insinuano intenzionalità e lucidità del pubblico ministero e quelle dell’avvocato della giovane madre, che cerca di comprendere e far comprendere. La sacralità, il senso di oppressione che si vive è soffocante mentre sullo schermo compaiono le immagini di Pasolini e di quella Medea che aleggia nella storia della tragedia, della letteratura e della cinematografia.

Il mito della madre, quel mito costruito ad arte che ogni volta si infrange come fosse la prima volta sotto forma di domande incomprensibilmente attonite e sbalordite.

Nella donna, si dibattono due soggettività antitetiche perché una vive a spese dell’altra. Una soggettività che dice “io” e una soggettività che fa sentire la donna depositaria della “specie”.

L’ambivalenza del sentimento materno generato dalla doppia soggettività che è in ciascuno di noi, va riconosciuto e accettato come cosa naturale e non con il senso di colpa che può nascere dall’interpretare come incompiutezza o inautenticità del sentimento quello che è la sua naturale ambivalenza.

( U. Galimberti)

Saint Omer, squarcia di nuovo lo schermo comprimendo le distanze tra la finzione e la realtà con un sguardo emorragico e contemporaneamente coagulante: nell’ incomprensibilità dell’atto tutto si fa chiaro e netto seppur tragicamente.

Laurence Coly nella sua distante e a tratti algida freddezza, risponde attentamente alle domande senza cedere ad espressività formali.

L’estetica asciutta e minimale della ricostruzione giuridica, consente allo spettatore di sentirsi parte di quei corpi vittime o assassini che spesso sono solo nomi in pasto alla cronaca senza un vissuto da individuare e indagare e al quale restituire dignità e identità.

Il mistero che aleggia si dipana in tutta la sua complessità nell’impossibilità di rimanerne indifferenti.

Opera prima che prende spunto dalla storia vera di Fabienne Kagou che ha evocato a processo anche la presenza oscura della stregoneria alle quale allude anche la Laurence Coly.

Quanto la nostra cultura può intenderla una banale suggestione o il tessuto profondo di una cultura da accogliere e indagare?

Il rapporto madre-figlia inoltre è uno degli snodi principali del film sul quale si muovono inquietanti interrogativi che vedranno nell’ indimenticabile arringa finale l’ontologico risvolto del mistero della procreazione.

Un susseguirsi di concatenamenti perlopiù femminili tra il concepimento e la distribuzione delle cellule tra chi produce vita è chi la eredita e la responsabilità opprimente che tutto questo comporta.

Laurence è vittima di stregoneria, semplicemente assassina o pazza?

Può essere tutto o niente, ma l’arringa finale che rimarrà indimenticabile nella storia della cinematografia ne da una interpretazione netta, destrutturando qualunque pregiudizio antropologico, culturale, etico e logico.

La responsabilità della procreazione, una e trina, va molto oltre alla tenuta in vita della propria prole e averne consapevolezza può diventare insopportabile e condurre anche alla pazzia.

Maternità, procreazione, cultura, antropologia, mito, tragedia, pazzia e responsabilità individuale e sociale: tutto questo mette in campo magistralmente la Diop, in un’opera prima indiscutibile, per intensità concettuale, e per profondità culturale e per l’abilità di registrare la giusta distanza attraverso l’infallibilità e la complessità del kata metron per esplorare la tortuosità della follia umana piuttosto che relegarla alla casistica psichiatrica e liquidarla nel perfetto stile della rimozione.

La retorica dei buoni sentimenti è una spessa coltre che stendiamo sull’ambivalenza della nostra anima, dove l’amore si incatena all’odio, il piacere con il dolore, la benedizione con la maledizione, la luce del giorno con il buio della notte.

Perché nel profondo tutte le cose sono incatenate e intrecciate in un’invisibile disarmonia. E scrutare l’abisso che queste cose sottende è compito ormai trascurato dalla nostra cultura che con troppa semplicità distingue il bene dal male come se i due non si fossero mai incontrati e affratellati.

( U. Galimberti)

SAINT OMER (‘123)

di Alice Diop

con Kavije Kagame, Guslagie Malanga, Faith Sahin, Bearkat Akinci, Salih Sigirci

La maternità è un evento biologico: è necessaria la disponibilità dell’inconscio.

Laurence Coly ha ucciso la figlia di quindici mesi lasciandola su una spiaggia e sperando che il mare la portasse via. Ma il mare l’ha lasciata lì e la madre è sotto processo.

Condotta in udienza con le manette ai polsi, Laurence confessa senza esitazione e senza fornire plausibili motivi anche lontanamente validi.

Il tutto sotto l’occhio della madre, del giudice, avvocati e pubblico ministero ma anche di Rama, una scrittrice, alter ego della regista, incinta di un figlio.

Prendendo spunto da un fatto di cronaca, la Diop ricostruisce il procedimento penale svoltosi realmente in Francia nel 2016.

Lunghi piani sequenza, silenzi che si alternano a domande che cercano di comprendere, come quelle del giudice, quelle che insinuano intenzionalità e lucidità del pubblico ministero e quelle dell’avvocato della giovane madre, che cerca di comprendere e far comprendere. La sacralità, il senso di oppressione che si vive è soffocante mentre sullo schermo compaiono le immagini di Pasolini e di quella Medea che aleggia nella storia della tragedia, della letteratura e della cinematografia.

Il mito della madre, quel mito costruito ad arte che ogni volta si infrange come fosse la prima volta sotto forma di domande incomprensibilmente attonite e sbalordite.

Nella donna, si dibattono due soggettività antitetiche perché una vive a spese dell’altra. Una soggettività che dice “io” e una soggettività che fa sentire la donna depositaria della “specie”.

L’ambivalenza del sentimento materno generato dalla doppia soggettività che è in ciascuno di noi, va riconosciuto e accettato come cosa naturale e non con il senso di colpa che può nascere dall’interpretare come incompiutezza o inautenticità del sentimento quello che è la sua naturale ambivalenza.

( U. Galimberti)

Saint Omer, squarcia di nuovo lo schermo comprimendo le distanze tra la finzione e la realtà con un sguardo emorragico e contemporaneamente coagulante: nell’ incomprensibilità dell’atto tutto si fa chiaro e netto seppur tragicamente.

Laurence Coly nella sua distante e a tratti algida freddezza, risponde attentamente alle domande senza cedere ad espressività formali.

L’estetica asciutta e minimale della ricostruzione giuridica, consente allo spettatore di sentirsi parte di quei corpi vittime o assassini che spesso sono solo nomi in pasto alla cronaca senza un vissuto da individuare e indagare e al quale restituire dignità e identità.

Il mistero che aleggia si dipana in tutta la sua complessità nell’impossibilità di rimanerne indifferenti.

Opera prima che prende spunto dalla storia vera di Fabienne Kagou che ha evocato a processo anche la presenza oscura della stregoneria alle quale allude anche la Laurence Coly.

Quanto la nostra cultura può intenderla una banale suggestione o il tessuto profondo di una cultura da accogliere e indagare?

Il rapporto madre-figlia inoltre è uno degli snodi principali del film sul quale si muovono inquietanti interrogativi che vedranno nell’ indimenticabile arringa finale l’ontologico risvolto del mistero della procreazione.

Un susseguirsi di concatenamenti perlopiù femminili tra il concepimento e la distribuzione delle cellule tra chi produce vita è chi la eredita e la responsabilità opprimente che tutto questo comporta.

Laurence è vittima di stregoneria, semplicemente assassina o pazza?

Può essere tutto o niente, ma l’arringa finale che rimarrà indimenticabile nella storia della cinematografia ne da una interpretazione netta, destrutturando qualunque pregiudizio antropologico, culturale, etico e logico.

La responsabilità della procreazione, una e trina, va molto oltre alla tenuta in vita della propria prole e averne consapevolezza può diventare insopportabile e condurre anche alla pazzia.

Maternità, procreazione, cultura, antropologia, mito, tragedia, pazzia e responsabilità individuale e sociale: tutto questo mette in campo magistralmente la Diop, in un’opera prima indiscutibile, per intensità concettuale, e per profondità culturale e per l’abilità di registrare la giusta distanza attraverso l’infallibilità e la complessità del kata metron per esplorare la tortuosità della follia umana piuttosto che relegarla alla casistica psichiatrica e liquidarla nel perfetto stile della rimozione.

La retorica dei buoni sentimenti è una spessa coltre che stendiamo sull’ambivalenza della nostra anima, dove l’amore si incatena all’odio, il piacere con il dolore, la benedizione con la maledizione, la luce del giorno con il buio della notte.

Perché nel profondo tutte le cose sono incatenate e intrecciate in un’invisibile disarmonia. E scrutare l’abisso che queste cose sottende è compito ormai trascurato dalla nostra cultura che con troppa semplicità distingue il bene dal male come se i due non si fossero mai incontrati e affratellati.

( U. Galimberti)