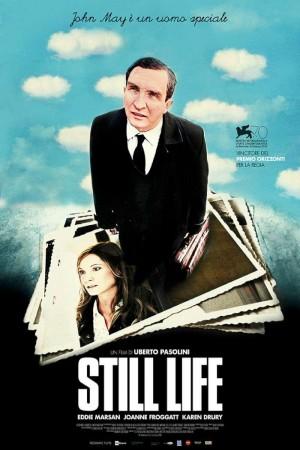

Still Life

John May è un uomo speciale. Ricama dettagli di vite e di giorni, raccogliendone i particolari, inventandone le sfumature. Il suo lavoro consiste nel rintracciare i parenti delle persone morte in totale solitudine. Ma lui va oltre, va sempre oltre (come solo certi poeti o certe notti). Ama, a prescindere. Si immerge in ricordi che salva dall’oblio. Prosegue indomito nella sua personalissima lotta all’entropia dei sentimenti. Cerca senza tregua persone che non conosce, e non lo fa per motivi professionali: va oltre. Lui è quel poeta, lui è quella notte. Celebra ogni cosa, per il fatto stesso che esiste e che accade: il suo è un devastante amore per la vita. La ama prendendosi cura della morte. Non capiremo mai completamente cosa si agita sul fondo di un cuore come il suo. John vive con un’intensità che non conosco, che non conoscerò mai, su frequenze che posso a stento immaginare. Lui appartiene a quella invisibile categoria di eroi che non possono essere che sconosciuti.

John raccoglie infinite morti, dispensa interminabili vite. Si fa carico di tutti i nulla che trova, componendo così il suo mosaico di inesistenza. Poi un giorno gli comunicano che il suo ufficio, a causa della crisi economica, sta per essere chiuso. «Sei lento» gli dicono. «Prendila come una nuova occasione». John convince il capo a concedergli qualche giorno in modo da poter portare a termine il suo ultimo caso, quello di un alcolizzato morto in totale solitudine a pochi passi da casa sua. Il suo nome è Billy Stoke.

Il lavoro di John consiste nel cercare indizi, nell’indagare l’assenza, nell’ispezionare sfumature. Un frugare tra oggetti e vecchie storie, un’immersione nel tempo, nel senso di abbandono, di petali in un vento di plastica. Quando muore chi muore nella più completa solitudine? Parlo di quell’isolamento fatto di folle indemoniate di angeli che ti mangiano il cuore, parlo di ricordi. La solitudine è una metastasi che corrode i colori. È un mostro affamato di fiori, di occhi, di entusiasmo. E si finisce per aggrapparsi disperatamente alla vita, alla sua bellezza incompiuta, e innalziamo altari al dio del futuro a ogni costo, sacrificando attimi, amori, possibilità. Le stesse cose che John May trova a casa di Billy Stoke. Sotto strati di polvere, sotto stati di assedio, intorno a raffiche di oblio, dentro nuvole di memoria, fuori da ogni attenzione, oltre tutti gli intenti. La foto di una ragazza, per esempio.

Cercare indizi che conducano a parenti in vita. Lo fa da anni, da sempre. Spesso non esistono, spesso li trova ma non ne vogliono sapere niente. John si prende cura di tutti, di ciascuno di loro: si interessa della sepoltura, ne scrive il ricordo, e alla fine è l’unico a presenziare ai funerali. Conserva le loro foto nel suo album, sono l’unica famiglia che ha. Anime morte. Assenze. Sconosciuti ai quali ha donato momenti, eternità, attenzione, lacrime, tentativi, parole. C’era una signora che viveva sola con i suoi gatti. Un ragazzo che indossava una maglia colorata. Un anziano signore che non aveva niente. I loro ricordi sono i suoi. La sua vita è vissuta dagli altri, ma attraverso un atto di pura generosità, non di rinuncia (questa appartiene a noi). John non possiede foto di sé stesso, non ci sono immagini che lo ritraggono in alcuna circostanza o situazione della sua vita. Non ci sono tracce della sua esistenza, almeno non in questo senso. Come un angelo.

La ragazza della fotografia è Kelly, la figlia di Billy Stoke. Le foto sono sempre spaventose: ci ricordano che il tempo esiste, e sta passando. Le foto sono sempre bellissime: ci ricordano che la felicità esiste, e può tornare. Sono la prova della nostra esistenza, la testimonianza visiva del nostro passaggio sulla terra, la nostra eco, il segno del nostro essere stati e aver avuto, la nostra confessione, il nostro racconto. Billy Stoke non è più una storia. È un pallido frammento di un ricordo mai vissuto. La solitudine ha sempre fame, non lascia briciole. Prende tutto, perché non si tratta di una solitudine fisica, ma emotiva, esistenziale, trascendente. Instancabile. Allora John si immerge nella vita di Stoke, ne cerca gli amici e li conosce, ne conosce la vita e la cerca. Percorre il paese in lungo e in largo per rintracciare amici e parenti, in modo che il suo funerale non sia un’altra cerimonia senza nessuno. E poi incontra lei, Kelly.

Dalla finestra, scostando le tende, John osserva quella della casa di Billy. È il suo doppio, il suo specchio. La contaminazione arriva inesorabile, così come lo scambio di ruoli. Influenzato dalla storia di Stoke, scoprendone gli aspetti e le peculiarità, John inizia a compiere piccoli variazioni comportamentali. Incontra le persone che lo hanno conosciuto, e in qualche modo amato. Parla, tace, ascolta, prende, disegna pensieri di nuvole bianche su cieli sconfinati. Dal canto suo, John dona a Stoke la sua sepoltura, lo spazio al cimitero che aveva prenotato per sé stesso, e gli passerà i legami umani ripresi e ricostruiti nella sua ricerca, nel suo viaggio. Donare il poi: non l’ha mai fatto nessuno, non così. John May è un uomo speciale. Sì, lui è quel poeta, lui è quella notte. John è pura luce, e in quanto tale invisibile, inosservabile. Nessuno guarda il sole. Ma lui, instancabile, continua a dare, insiste a donare aurore, tramonti, vita.

Still Life è un film prezioso, una poesia in fotogrammi. Devastante, dolce, blu, incontenibile, bellissimo. Inquadrature perfette, cura dei particolari e un’attenzione al dettaglio precise, incantevoli. Eddie Marsan è semplicemente perfetto. E poi c’è lei, Rachel Portman, che contorna il tutto con musiche meravigliose. Still Life. Natura morta. Ancora vita. Una natura morta ancora viva. Una vita morta in natura. Questo film è un canto di dolcezza disperata, di versi in continuo divenire, di fiumi in costante piena; è la celebrazione dell’attimo, la coltivazione dell’assenza, che resta la misura del nostro essere nel mondo. Still Life. Pura vita. E allora pensare. Vivere, essere. Desideri, confusione, le piccole cose. Saremmo forse più soli senza la nostra solitudine. Saremmo forse più soli se imparassimo a splendere di luci non nostre. Mi sono sentito vissuto, mi sono sentito preso, perso, andato, verbo all’infinito. È questo l’effetto che Still Life ha avuto su di me. Una luminosità di ombre che non smettono mai di farsi specchio. E non ho detto una parola e ho cantato e ho avuto paura e mi sono sentito al sicuro. Mi sono chiesto: ho mai amato così disperatamente qualcosa? Sono capace di amare fino a questo punto? La vita, la poesia, me stesso, il piacere, le ossessioni. Vorrei essere quel poeta, vorrei essere quella notte. Ma sono un insetto impaurito su una foglia stanca immersa nel vento. John, ovunque tu sia, aiutami. Portami a casa.