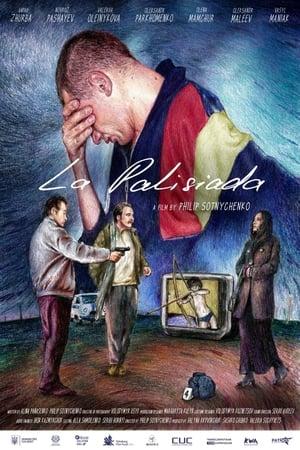

La Palisiada

(Film, 2023)Una verità impalpabile come nel processo soggettivato e manipolativo di Anatomia di una caduta, nascosta tra le infinite versioni inaffidabili messe in scena. La palisiada diventa però la criptica anatomia di uno sparo, ripetuto a distanza di 25 anni nella stessa dinamica senza complici e colpevoli (se non dei padri, e dei padri dei padri), in un’Ucraina che nel frattempo ha cambiato completamente volto e politica, ma non forse la corrotta violenza perpetuata e nemmeno l’asettica freddezza del grilletto premuto. Cos’è accaduto e cos’è rimasto. Dove siamo andati e dove andremo. Un’indagine anti-storica a cavallo dell’URSS, delle sue atmosfere familiari anni ‘90, del suo prima e del suo dopo, non sempre però del tutto decifrabile e comprensibile. Partendo (o meglio arrivando) da una delle ultime esecuzioni capitali del Paese. Ma il centro del “racconto” non è quella pena di morte di cui già Cesare Beccaria nel Settecento esponeva l’assurdità con lucidità anacronistica, quanto più la sua imperturbabile visione e rappresentazione, la stessa che, scevra della riflessione storica qui invece imprescindibile, aleggiava fatale nella telecamera di Michael Haneke in Benny’s Video. Una violenza inaudita, le immagini l’unica e diretta possibilità di raccontarla, anche quando nulla è effettivamente mostrato sullo schermo. Perché non basta guardarla quella rappresentazione (guardare gli oggetti imballati in una stanza, guardare dei tatuaggi sulla pelle, guardare una ripresa video) è il ricostruirla più che il verificarla il vero atto che attende lo spettatore, quell’ambiguità del guardare che permea perturbante proprio appunto tutto il cinema di Haneke. Non sappiamo nemmeno chi abbia girato e (ri)montato le immagini che vediamo in questo film, figuriamoci stabilirne l’autenticità.

La “palisiada” del titolo è infatti un modo di dire, indica una ridondanza nel parlato, un gioco linguistico di reiterazione, ma qui assistiamo più ad un gioco (furbissimo) della Storia, un gioco formale radicale della messa in scena, figura retorica e teorica di puro linguaggio cinematografico, dove tra perquisizioni, confessioni, perizie e controperizie tutto è rappresentazione, mai realtà, tantomeno verità, un gioco solitario, orrorifico, di costruzione e rimaneggiamento, nell’occhio disturbante del diavolo della Storia, non un gioco di società quindi, perché la Storia la fanno i vinti, mentre gli altri tacciono sepolti nell’oblio eterno, lasciando un’eredità senza responsabilità alcuna.

Vicino alla tradizione del cinema rumeno, Philip Sotnychenko imbastisce infiniti dialoghi e matrioske, telecamere e nastri che si sovrappongono e si parlano estenuanti in multipli livelli narrativi uno dentro l’altro, uno davanti all’altro (“Queste storie sembrano tutte diverse, ma ne ricordano un’altra”). Perché ogni ripresa audiovisiva, soprattutto se di famiglia, diventa fonte preziosa per chi verrà dopo, pronta per essere analizzata, decifrata, rievocata, rimessa in scena (e quindi in discussione) attraverso un televisore, per riempire i vuoti di un’universale amnesia storica (“Ti ricordi quando l’Ucraina è diventata indipendente?”). Di nuovo come in Retratos Fantasmas non c’è nostalgia, ma la testimonianza di uno scorrere fatale in cui della verità non c’è nemmeno l’ombra, di un “vecchio mondo” che brucia sotto i propri piedi prima che sia ancora calpestato.

Ad un certo punto c’è un personaggio che dice “per tanti anni ho suonato un telescopio chiedendomi perché non uscisse musica”, ecco a volte si ha la sensazione che anche il regista abbia usato la macchina da presa come telescopio, stiamo ancora aspettando che esca il film.

“Il nastro è finito”.

Da Il Buio In Sala - Resoconto del 41 Torino Film Festival (2023)